Chine - Australie - États-Unis - Îles du Pacifique : Beaucoup de bruit pour peu

L’accord sécuritaire passé avec les Îles Salomon par une Chine qui veut être présente dans le Pacifique Sud, permettant l’envoi de forces de maintien de l’ordre et la venue de navires de guerre chinois, a follement inquiété un Occident qui, jusque-là, ne s’intéressait guère aux Îles et qui en paye ici le prix. À regarder de près, la Chine qui veut s’implanter dans les îles, n'y parvient pas. Malavisée parce qu’elle ne sait rien des états insulaires du Pacifique, pour l’heure elle ne peut que s’affirmer par des coups aux impacts limités. Pour tous, y compris les Îles Salomon et Kiribati, l'Australie restera pour longtemps un tuteur amical. Dans le Pacifique Sud, on doit rester attentif, mais les avis de tempête peuvent être levés

The security agreement signed on April 19, 2022 with the Solomon Islands by China, which wants to be present in the South Pacific, enables the sending of law enforcement forces and the arrival of Chinese warships, and this has caused great concern in the West, which until now has shown little interest in the islands and is paying the price here. If we look closely, China is not succeeding. Misguided because it knows nothing about the island states of the Pacific, for the time being it can only assert itself by making moves with limited impact. For all islands, including the Solomon Islands and Kiribati, Australia will remain a friendly tutor for a long time. In the South Pacific, we must remain attentive, but the storm warnings can be lifted.

FAITS

Le 19 avril 2022 la Chine a signé avec les Îles Salomon un pacte de sécurité qui porte sur l’assistance au maintien de l’ordre social, la protection des vies et des biens ainsi que l’aide humanitaire et l’intervention en cas de catastrophe naturelle. Les Îles peuvent demander à la Chine d’envoyer des forces de maintien de l’ordre dont des policiers armés. Par ailleurs, avec le consentement des Îles Salomon, les bateaux chinois pourront faire escale et se réapprovisionner, procéder à des transits. Des forces chinoises appropriées pourront être utilisées pour protéger la sécurité des travailleurs et des principaux projets chinois dans les Îles.

L’Ouest a vu dans cet accord une agression, percevant la possibilité ouverte à la Chine d’implanter une base militaire dans les Salomon. Les États-Unis sont même allés jusqu’à menacer d’un débarquement pour obtenir l’engagement qu’une telle base ne serait pas autorisée. Une fausse alarme, puisque sans attendre, Honiara a fait savoir que le nouveau pacte ne conduirait pas à l’implantation de forces chinoises. Affirmant par ailleurs qu’il « continuera à préserver l’accord de sécurité qui le lie avec l’Australie. »

ENJEUX

À plus ou moins long terme, la présence effective de la Chine dans les îles du Pacifique Sud

COMMENTAIRES PROSPECTIFS

Ce pacte sécuritaire qui a tant ému, en tant que tel n’est qu’une péripétie. Mais s’il a fait scandale c’est qu’il a rappelé qu’à l’appel du vide la Chine tire parti des espaces. Le Pacifique Sud est de ceux-là et depuis plus de dix ans, elle cherche à s’y implanter.

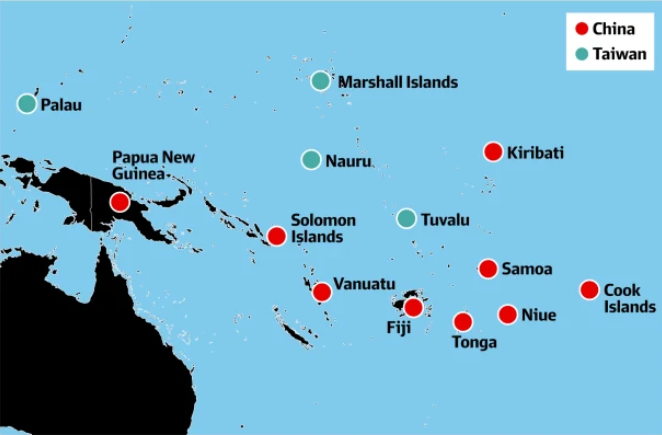

Å l’affut, la Chine a immédiatement perçu les opportunités politiques que lui offraient les États insulaires accédant à l’indépendance. Pour se les attacher, elle flatte leur ego par la reconnaissance de tout ce qui s’attache à leur souveraineté. Elle se fait accepter en leur accordant une reconnaissance diplomatique que l’Occident lui refuse. Elle établit des liens permanents, ouvrant d’île en île des ambassades avec l’État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée, la république des Fiji, de Kiribati, les États fédérés de Micronésie, l’État indépendant de Samoa, le royaume de Tonga, la république de Vanuatu. Elle parvient ainsi à ce que 10 états prennent des distances avec Taïwan.

Un pas décisif est franchi le 22 novembre 2014, lorsque Xi Jinping lui-même, rencontre à Nadi, dans les îles Fidji, les dirigeants des Îles pour leur proposer de « construire un partenariat stratégique de respect mutuel et de développement commun », soulignant que la Chine était un ami sincère et un partenaire coopératif des pays insulaires.

C’est une stratégie sur le long terme. La Chine par petits pas cherche à se faire accepter à l’occasion de chantiers importants pour les Îles, leur accordant des prêts qu’elle est seule à accepter d’accorder. Elle espère alors être en mesure de développer ses échanges en s’appuyant sur les communautés chinoises locales. Beaucoup d’ambitions, mais des résultats qui tardent à venir, ce que révèlent les statistiques du commerce extérieur de la région. La Chine demeure un partenaire marginal des États insulaires du Pacifique, inexistant comme client, modeste fournisseur des iles Fidji et de Vanuatu avec 12 % et 7 % des parts de marché, accessoire ailleurs. Une seule exception, les Îles Salomon dont la Chine est le premier partenaire, absorbant 67 % des exportations, tout en demeurant un modeste fournisseur avec 15 % des parts à l’importation. C’est une gageure de commercer avec de petites communautés à plus de six mille kilomètres, seuls des pays proches sont en mesure d’échanger avec les îles.

Aussi, la Chine en est-elle réduite à tenter des coups. Le premier sur les Îles Salomon est une réussite. Pour le célébrer, Pékin ne craint pas d’utiliser la langue de bois jusqu’au paradoxe, déclarant : « Cet accord constitue un échange et une coopération naturelle entre deux pays souverains et indépendants. Il est fondé sur les principes d’égalité, de bénéfice mutuel ; le respect de la volonté et des besoins réels des Îles Salomon. »

Enivrée par ce succès, auto-intoxiquée, la Chine va faire preuve d’une méconnaissance absolue de la région. En « voyage de paix, d’amitié et de coopération », Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères, propose à dix des États un accord global portant sur l’entraînement de leurs forces de l’ordre, la cybersécurité et sur l’exploitation des ressources naturelles maritimes et terrestres. Pékin fait miroiter des millions de dollars d’aide financière et l’accès à son vaste marché. Une offre inconsidérée, absurde. Comment des états jaloux de leur indépendance, et sans autre frontière que l’immensité de l’océan pourraient-ils accepter de se fédérer sous une tutelle chinoise. Selon une formule diplomatique, l’accord est décliné.

Pas de quoi décourager Wang Yi qui, dans son tour des îles, signe dans la discrétion une multitude de mini accords. L’un mérite de retenir l’attention : pour lutter contre l’appauvrissement des terres dû à la montée de l’océan, l’introduction du seawater rice, le riz de mer. À la fin de son périple, pour le futur, il va lancer une bouteille à la mer : la « position de la Chine sur le respect mutuel et le développement commun avec les États insulaires du Pacifique. » A quoi s’ajoute en cette fin d’été 2022, quelques percées.

- Taneti Maamau, président de la république des Kiribati, aurait donné son accord pour la réhabilitation de l’aérodrome de Kanton sur l’atoll d’Abariringa, pour la Chine un relais stratégique à mi-distance de Guangzhou et des Amériques. Selon l’Asian Times, il pourrait déjà abriter des drones chinois. Oublié le Traité d’amitié et de souveraineté territoriale de 1979, qui interdit que des installations construites par les États-Unis, puissent être mises par Kiribati à la disposition de tiers à des fins militaires, sans leur consentement.

- Les flèches décochées sur l’organisation de la surveillance des pêches, la Western and Central Pacific Commission qui s’assure que les règlements et quotas de pêche sont bien respectée, notamment par les Îles, (elle est en relation étroite avec la Pacific Islands Forum Fisheries Agency). Sous un commandement australien, des contrôles en haute mer sont réalisés par une quinzaine de navires patrouilleurs avec, aux côtés de cinq navires australiens, la marine française et des garde-côtes américains. C’est ce bon ordre occidental que les Îles Salomon ont bousculé en refusant tout d’abord ses eaux à un garde-côte américain indiscret, puis, le 31 août 2022, l’accès à toute force navale étrangère jusqu’à l’adoption d’un règlement à venir.

- L’inconvenance de Kiribati, dont plus de 70 % des revenus a pour origine les droits de pêche, plus de thon y est pêché que dans tout autre pays du monde. Elle vient de rompre avec la communauté internationale en ouvrant à la pêche commerciale la plus grande zone maritime protégée au monde, la Phoenix Islands Protected Area. Pour les États-Unis, en perspective, la création d’une base pour les flottes de pêche chinoises et une plaque tournante pour les activités de surveillance de Pékin. Que la Chine ait dans le même temps offert à Kiribati une formation à l’aquaculture avec l’envoi d’experts n’a pu que renforcer leurs inquiétudes.

Certes, ce ne sont là que de modestes avancées, mais elles contribuent à consolider la présence chinoise. Jusqu’à quel point ? En ce mois de juillet 2022 c’est l’Australie et la Nouvelle Zélande, et non la Chine, qui par des transports d’eau et l’installation d’unités de désalinisation dans les atolls se portent au secours de Kiribati mourant de soif.

Les faits s’imposent. L’Australie reste le plus grand donateur, le premier partenaire commercial, le plus grand partenaire migratoire de la région. Il est aussi le plus lucide, considérant les Îles Salomon et Kiribati pour ce qu’ils sont, des États faibles qui leur restent redevables, dont les chefs sont habiles à tirer parti des rivalités géopolitiques pour grappiller et avec lesquels il convient de se montrer indulgent.

Il n’empêche. Canberra a perçu qu’elle ne sera plus seule et qu’avec le temps la Chine sera de plus en plus présente. Elle s’y prépare. Ainsi dans le Pacifique, l’avis de tempête peut être levé. La météo politique peut s’annoncer rassurante pour les mois à venir, les prétentions impérialistes de la Chine ne devraient générer que des vents légers sur l’océan.

Edouard Valensi, Asie21

edouard.valensi@gmail.com

ENCADRÉ 1 : De fragiles taches de de soleil dans l’immensité

Les enjeux de la compétition qui oppose l’Occident à la Chine dans le Pacifique Sud ne peuvent pas être appréciés sans que soit prises en compte, l’histoire, la situation et les singularités des États insulaires qui structurent son immensité et lui donnent une réalité.

Ce sont des États transparents, plus de 30 000 îles perdues dans le Pacifique. À l’exception des îles Fidji, leur population est celle d’une préfecture ou d’une ville moyenne : 114 000 habitants sur l’archipel des Kiribati, moitié moins dans les Îles Marshall et à peine 18 000 habitants à Palaos. Avec 28 900 km2 et quelques volcans, les Îles Salomon impressionnent, mais comme toutes ses semblables, la république se compose d’une multitude d’iles formant archipel peu propices à une unité territoriale. La surface cumulée des îles qui composent la Micronésie ne s’étendent pas au-delà de 730 kilomètres carrés.

Aucune similarité entre les îles qui diffèrent, soit par la population, soit par les dimensions, soit par le revenu par habitant. Les Îles Salomon, Kiribati et la république de Vanuatu se classent parmi les États les plus pauvres de la planète.

Historiquement, ce sont des prises coloniales qui ont fini rattachées à la Couronne britannique. Trop peu attractives compte tenu de leur isolement, elles ont pu accéder à l’indépendance sans difficulté. Ce qui n’empêche pas l’établissement de liens étroits de certaines d’entre elles avec de grandes puissances. Les Îles Marshall, les États fédérés de Micronésie, la république des Palaos ont signé un traité de libre association avec les États-Unis ; les Îles Cook sont liées à la Nouvelle Zélande. Il n’empêche, livrées à elles-mêmes, ce sont des nations politiquement fragiles. Les gouvernances émaillées de coups d’État, d’épisodes de violence, ont pu servir de relais à des trafics répréhensibles, et à bien des égards elles sont loin d’être exemplaires.

Toutes sont confrontées à des défis s’agissant de leur développement. Diagnostiqués par l’Australie, un des très rare pays à les connaître bien, ce sont de petits marchés intérieurs et des bases de production étroites, un secteur privé faible, des structures étatiques et réglementaires inexistantes, de faibles taux d’épargne et d’investissement, ainsi que des coûts commerciaux et d’affaires élevés. À quoi s’ajoutent les attentes de populations jeunes qui ont besoin d’opportunités et d’emplois que ne sauront leur proposer des gouvernements et des administrations très corrompus.

Aussi des aides internationales sont indispensables à leur survie. La Banque mondiales est un des grands contributeurs dont le montant cumulé des aides se situe aux environs de 1,6 milliard de dollars, soit 1 200 dollars par habitant. À ses côté, le premier contributeur est l’Australie qui se veut puissance tutélaire, accompagnée par la Nouvelle Zélande, et dont le budget dévolu aux îles du Pacific se monte à environ 125 millions d’euros.

Certes, le poids politique des îles est négligeable, et elles pourraient être ignorées si elles n’occupaient pas un siège à l’ONU. Leur personnalité juridique reconnue leur permet d’être présentes dans nombre d’instances internationales. Voilà qui leur confère du politic-appeal et leur permet de monnayer leur souveraineté. Tout autant pour les grandes puissances que pour des acteurs de l’économie grise, voire des organisations criminelles.

ENCADRÉ 2 : Un Occident inconséquent

Si la Chine a pu se montrer concupiscente, c’est bien parce que des îles du pacifique ont été délaissées, sinon abandonnées, par leurs protecteurs historiques.

- Par le Royaume-Uni qui gouvernait les British Western Pacific Territories en s’appuyant sur une High Commission qui n’est plus qu’un souvenir, ses archives ont été cédées à la Nouvelle Zélande en 2002.

- Par les États-Unis – oubliées les déclarations du président Dwight D. Eisenhower qui voyait dans le Pacifique Sud « un lac américain ». Voilà des dizaines d’années que Washington ne regarde plus au-delà des Îles Marshall. Des atolls dont ils s’étaient contentés de faire un champ de tir pour conduire 67 tests nucléaires entre 1946 et 1958. Pour contrer la Chine, leur engagement annoncé est attendrissant par sa médiocrité. Washington établira des ambassades à Kiribati et Tonga, et le bureau du Président est prêt à demander au Congrès 60 millions de dollars par an pour soutenir le développement économique et maritime.

- La France, depuis les territoires ultramarins qu’elle n’a pas abandonnés, quand elle en a l’occasion est bien présente, en particulier pour la protection de l’environnement marin. Mais elle reste bien loin.

Seule l’Australie, la Nouvelle Zélande présente à ses côtés, assure tant bien que mal le rôle de puissance tutélaire. Elle est intervenue en 2001 dans les Îles Salomon, lorsque la banqueroute du pays, suivie par l’effondrement du système politique, ont été à l’origine d’émeutes raciales et d’anarchie. Sous ses ordres, un contingent international de sécurité de 2 200 policiers et soldats a rétabli la paix. En 2017, Canberra et Honiara ont signé un traité autorisant le déploiement de forces de police et de troupes armées. Il a permis qu’en 2021 l’ordre soit rétabli une nouvelle fois.

Mais que peu d’empathie ni même de considération lorsque l’Australie s’intéresse aux îles. On ne peut trouver qu’en toute fin du livre blanc sur la politique étrangère le Pacific Step-up qui doit ouvrir un « nouveau chapitre dans les relations avec sa famille du Pacifique ».

Les îles ne sont pas alors évoquées en tant que telles, mais au travers d’intérêts communs. Certes, le ministre du Développement international et du Pacifique veut travailler avec les îles du Pacifique dans le domaine de l’éducation, des compétences et de la formation, mais c’est pour rendre possible des programmes de migration temporaire qui permettront la participation du Pacifique aux marchés du travail australien. Un essai est actuellement centré sur les soins aux personnes âgées, un énorme potentiel pour l’Australie, étant donné la pénurie de travailleurs dans ce domaine.

Au demeurant, c’est au sens large que Canberra considère la région Pacifique et y inclut les pays de l’ASEAN. Si bien que dans le budget de l’Official Development Assistances qui s’élève à quatre milliards de dollars australiens, seul 1,44 milliard (1 milliard d’euros) est affecté aux îles du Pacifique et bénéficiera principalement à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Timor.